凌晨1点的致歉信、2000元积分补偿、争议功能的紧急撤回——小米汽车近日的“危机公关三连”看似迅速,却未能平息SU7 Ultra车主的怒火。从“锁马力”到“纸糊前盖”的连环翻车事件,暴露出车企与消费者之间信任裂痕的深层问题。

一、信任崩塌:从“赛道王者”到“青春版”

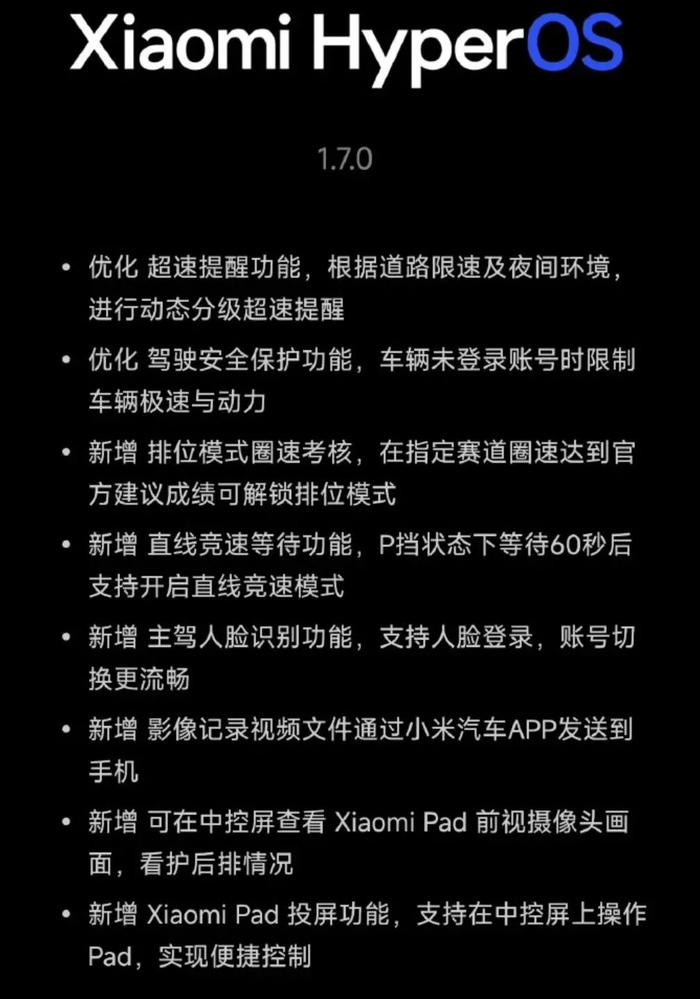

车主们发现,自己花42万元购买的顶配车型,竟在系统更新后遭遇“远程阉割”:1548匹马力被锁至900匹,解锁需通过赛道考试。这种“分段式性能交付”引发强烈不满,有车主直言:“买顶配iPhone却被强制锁屏60Hz,你能接受吗?”更令消费者寒心的是,小米未提前告知,单方面以“安全”为由削减核心功能,被质疑“将用户当成测试数据的工具人”。

二、营销反噬:当“黑科技”沦为装饰件

科技博主的实测进一步加剧信任危机。发布会上宣称“降低风阻15%”的碳纤维前舱盖,在鼓风机测试中连纸巾都吹不动;拆解显示其导流设计几乎无效。这与雷军高调宣传的“赛道级空气动力学”形成鲜明对比,网友嘲讽:“发布会吹牛有多狠,实测打脸就有多疼。”车企将设计噱头包装成技术突破的套路,最终消耗的是品牌公信力。

三、补偿≠诚意:用户要的是体验,不是积分

小米虽快速推出补偿方案(2000元积分、改配服务等),但车主并不买账。赛道爱好者质问:“两个月后修复?赛季都结束了!”消费者真正在意的是被剥夺的性能体验,而非象征性补偿。正如业内人士指出:“造车不是搞手机,安全与性能的承诺不容打折。”

四、法务维权与口碑修复的双线挑战

值得注意的是,小米近期对造谣自媒体的法律诉讼取得成果(如博主“小蒜苗”因长期诋毁被判赔款并手写道歉),但这与产品争议属于不同维度。法律能遏制恶意攻击,却无法弥补产品承诺的落差。

结语:信任重建需“天亮后的行动”

深夜致歉信只是危机的开始。车企若想真正挽回信任,必须做到:

透明沟通:重大功能调整需提前协商,而非“先阉割后解释”;

技术务实:营销话术需经得起实测,避免过度包装;

用户至上:补偿方案应直击痛点(如性能恢复、直接退款),而非用积分“打发”。

小米的快速反应值得肯定,但消费者等待的是“天亮后的诚意”——当积分换不回马力,当下一辆车仍陷“PPT造车”质疑,仅靠“道歉文学”恐难维系长期信任。毕竟,汽车是关乎安全的消费品,不是“养成系游戏”。