2025年的上海车展,没有了“红绿”闹剧上演,少了呱噪的粉丝追星,就连展台音响都比以往低了不少。消除了“杂音”后,爱车人士终于可以踏踏实实看车了。

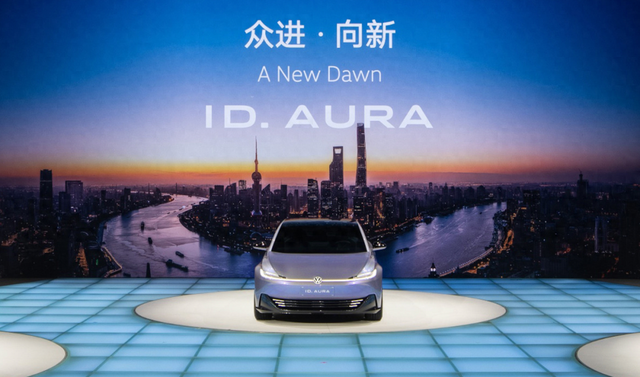

当车展回归车的本质,真正的价值开始凸显。5号馆中央,一汽-大众展区被围得水泄不通。ID.AURA概念车的蓝色光带缓缓流转,全新揽境的硬朗线条在射灯下泛着冷光……而这仅仅是一个序曲:2026年起,一汽-大众将以连珠炮似的新品攻势,携10款全新车型强势出击。

产品足够吸睛,但不仅限于此。对一汽-大众而言,这场反攻不仅是产品起势,更暗藏三大颠覆性看点:

其一,这是在新能源领域的一声呐喊。

10款车型中,包含5款纯电、2款插混、2款增程、1款燃油的多元组合,自此后,一汽-大众将彻底终结“油强电弱”的偏科标签,从“燃油王者”升级为“油电混全智”的全优生。

其二,这是中德共创的一次冲锋。

全新CMP平台让开发周期缩短30%、成本优化40%,CEA电子架构砍掉30%控制单元,算力飙升的同时支持全车OTA。德国精密工艺与中国市场洞察的碰撞,催生出更懂中国用户的产品逻辑——从“全球车中国改”到“中国车全球范”,合资模式被重新定义。

其三,这是合资车企的一次范式突围。

当奥迪燃油车搭载华为乾崑智驾,当大众的商品开发速度提高超过30%,合资品牌的“华务运动”已从技术采购升级为生态融合。一汽-大众则以“超级航母”的姿态完成转身。这场变革的本质,是合资车企打破“外方主导决策”“产品水土不服”“节奏脱节市场”三大枷锁后的绝地反击。

历史性转折点

作为全球第一大车展,北京/上海车展的风向标意义已不局限于新产品和本地化,更透露出未来格局。

直到今年一季度,中国车市合资、自主的力量天平进一步失衡。乘联会数据,2025年一季度,自主车企在中国乘用车市场的份额占比,已经上涨到了62.9%的历史新高,而合资和独资的市场份额只剩下了37.1%,较2022年底的52.7%下降了近三成。

合资车企还撑的下去吗?这成为围绕在中国车市上空的一大疑云。

实际上,过去两年里,合资车企也在全力自救,力图打造有竞争力的产品。但这说起来简单,做起来很难。

究其原因,根本在于还是发现新世界的过程中,手中紧握着旧地图。过去几十年间,合资车企的基础经营方式其实从未变过——外方输出技术和know-how,严格按照既定流程和体系,以自我封闭式姿态开拓中国市场。

这种方式在以市场换技术的时代没问题,但随着中国成为全球产业链最丰富、成本竞争力最强、智能电动发展最迅捷的全球高地,固有模式的局限一步步暴露,最终结果就是从速度、需求的全方位脱节——当新势力品牌以每个季度的节奏发布新品,合资被甩的连尾灯都看不到了。

2025上海车展很可能成为一个转折点,随着丰田宣布将本地化产品开发权下放至中国团队,奔驰决意开发中国专属车型,合资车企的“落后”的偏见将被撕摘掉。在这场权力重构的浪潮中,一汽-大众以一场不事声张地静默革命诠释了何为“航母掉头”——既保有德系基因的严谨,又展现出本土化创新的锐气。

“我们跟以前完全不一样”

谈到“新合资”的变化,一汽-大众(商务)副总经理,一汽大众销售有限责任公司党委书记、总经理吴迎凯坦承,以往的产品引入本质上还是大众(德方)主导,中方没有太多参与,这是合资公司常态。但随着市场竞争的变化,新合资模式倒逼,要以“不管是中国团队也好还是合资公司本地也好,以更了解中国市场的人去做决策。”

与以往单纯的产品导入不同,一汽-大众已深度参与到了本土化商品定义及商品研发,承担了更多的开发责任。首款捷达品牌纯电车型将搭载一汽-大众SOA电子电气架构,并为捷达品牌提出智能化解决方案,达到行业领先水平。此外,在混动动力总成的合作开发过程中,一汽-大众还将发挥主导作用。

“我们常说,‘把用户的需求刻进产品的DNA,才是真正的本土化’。这10款新车,是一汽-大众大众品牌对本土市场理解深化的体现,将真正吹响我们商品结构加速电动化、智能化转型的冲锋号。”

而这一切变化的原因在于,一汽-大众在“自立自强,创新转型”的发展道路上步伐稳健。

目前,一汽-大众在全国拥有7大研发基地,研发人员规模与投入资金都在持续增加,未来每年都有超180亿元的研发投入。同时,结合股东双方的核心技术能力,一汽-大众重点布局架构、座舱、智驾、三电及造型等领域,持续夯实燃油车地位,在三电两智方面取长补短,加速突破。

“在智能化出行的新时代,我们不做遥不可及的炫技者,只做触手可及的实力派,让我们的用户真正体验到‘实用、好用、敢用’的科技成果”,吴迎凯说,中德双方战略合作的进一步升级,让一汽-大众既有全球视野的“高度”,又有本土深耕的“温度”。

“这也是为什么3月份中国一汽与德国大众签署战略合作协议,我们对未来更有信心的根源:我们已经看到了我们孵化的很多的前沿、适合中国市场的东西在落地,跟以前完全不一样,这就是变化。”

巨轮转向,即将第一轮齐射

当ID. AURA概念车在上海车展引发围观时,吴迎凯的办公桌上,已摆着10款新车型的上市倒计时表。这家年销百万的合资巨头,正在用德国狼堡与长春研发中心的双线作战,重构中国市场的话语体系。

吴迎凯说:“一汽-大众要做的,是一场真正的全面作战:油的优势不丢、电的机会不让、混动的效率不缺、智能的体验不弱”。

在油电切换的混沌期,一汽-大众选择多线押注:燃油车市场继续以“地表最强2.0T”收割千万级基本盘,全新揽境用可躺平的第三排和KTV系统争夺家庭用户;电动车领域则祭出CMP平台+CEA架构组合拳,ID. AURA概念车搭载的舒感智域座舱,已能实现语音控车与远程泊车的无缝衔接。

更凶猛的攻势将在2026年爆发,10款全新产品的密集投放,被外界视为"超级航母完成转向后的第一轮巨炮齐射。”

面对“合资份额触底”的质疑,吴迎凯展现出战略定力:“当德国设计团队开始与中国团队同台竞标时,界限就已经模糊了。”他更愿意用“中国汽车”替代合资与自主的二元对立——这些车用着中国配件、中国技术,养活着中国产业链。而当经销商投资人目睹了最新一代电动车的真容后,焦虑正在转化为期待。

“今年车展,我们带来的可以说是一支‘精锐之师’:新技术领衔,新商品带队,新面貌亮相。”其中,ID. AURA不仅是CEA架构和CMP平台的先锋力作,更吹响了一汽-大众从战略擘画到高效落地的沖锋号。

而由一汽-大众全自研的智慧座舱技术——舒感智域座舱Hi Space,打造出了兼具人性舒感体验与智慧互动创新的未来座舱解决方案。借助这一平台,可以根据用户需求,将各种奇思妙想孵化、验证、迭代。

从一汽-大众身上,正折射出中国汽车工业在新时代的深刻变革——合资与自主的界限逐渐消融,中外智慧深度融合,合资与自主的划分已失去实质意义。吴迎凯说,只要造出来的车用的都是中国产的配件,用的是中国的技术,坚持长期主义与理他主义,未来在中国汽车市场就能立于不败之地。