文/叶雨秋

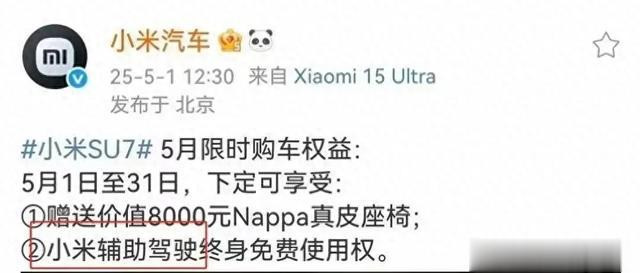

小米汽车将宣传术语从“智驾”更改为“辅助驾驶”,理想、蔚来等车企集体收缩“智驾”话术的举动,绝非简单的营销策略调整,而是人工智能与人类安全之间矛盾激化的公开宣示。这场“术语革命”背后,是电动车厂商在技术能力与伦理责任之间,长期上演的“危险平衡术”——他们用“解放双手”的幻想诱惑消费者,用“自动驾驶”的噱头收割资本,却将“责任豁免”的条款藏进用户协议的细密条款中。当“技术泡沫”在真实路况中接连破裂,我们不得不直面一个残酷现实:在人工智能尚未完全理解“生命价值”的当下,车企的过度营销正在将人类推向失控的深渊。

一、技术神话的“营销原罪”:当“解放双手”沦为“安全陷阱”

车企对“智驾”功能的夸大宣传,本质是对人工智能技术局限性的系统性隐瞒。某头部车企在2023年广告片中,刻意截取高速路况下车辆自主变道、跟车的片段,却隐去了城市复杂路况中系统对行人、非机动车的识别失误;某新势力品牌在门店演示中,用预设路线模拟“自动泊车”,却未告知消费者该功能在狭窄车位中的成功率不足60%。这种“选择性展示”构成技术欺诈——当车企将L2级辅助驾驶包装为“智能驾驶”,当销售话术中“解放双手”的承诺与用户协议中“责任自担”的条款同时存在,消费者便陷入“技术幻觉”与“法律真空”的双重陷阱。更危险的是,部分车企通过OTA升级悄悄开放“脱手驾驶”功能,却未同步提升传感器精度或算法容错率,这种“技术越界”正在将道路变成危险的试验场。

二、伦理责任的“制度性逃逸”:当“黑匣子”成为免责盾牌

车企在“智驾”事故中的责任推诿,暴露出人工智能伦理体系的根本性缺陷。某品牌车辆在雨天追尾前车事故后,车企以“算法决策符合系统逻辑”为由拒绝赔偿,却拒绝公开事故发生时的传感器数据与算法逻辑;另一品牌在自动驾驶模式下发生侧翻,调查发现其激光雷达对弯道曲率判断误差达15%,但车企却以“用户未保持注意力”为由规避责任。这种“技术黑箱化”与“责任碎片化”的组合,使得车企在事故中既能享受技术创新的红利,又能通过“辅助驾驶”的术语界定逃避法律追责。更值得警惕的是,部分车企在用户协议中设置“责任豁免”条款,将系统故障导致的风险全部转嫁给消费者,这种“制度性逃逸”正在摧毁人工智能技术的社会信任根基。

三、人类安全的“认知危机”:当“技术依赖症”吞噬生存本能

车企的过度营销正在重塑人类的驾驶认知与生存本能。某调查显示,使用“智驾”功能超100小时的驾驶员中,62%出现“注意力退化”症状,包括对突发路况反应延迟、对危险提示敏感度降低;在夜间高速路段,部分驾驶员因过度信任系统而出现“闭眼驾驶”行为,其瞳孔直径较正常驾驶状态缩小30%。这种“技术依赖症”不仅削弱人类的驾驶技能,更在摧毁人类对风险的感知能力——当驾驶员将生命托付给算法,当“人工接管”成为应对突发状况的唯一手段,人类便从道路的主宰者沦为技术的附庸。更可怕的是,这种认知退化具有不可逆性,即便车企未来提升技术安全性,已形成的“自动驾驶信任惯性”仍将持续威胁道路安全。

四、资本逐利的“技术异化”:当“创新叙事”掩盖“安全赤字”

车企在“智驾”领域的疯狂内卷,本质是资本对技术红利的贪婪攫取。某新势力品牌为抢占市场,将原计划2025年量产的L3级系统提前至2023年发布,其传感器精度与算法冗余度均未达到安全标准;另一品牌为降低硬件成本,在量产车型中采用单目摄像头替代激光雷达,导致系统对静态障碍物的识别距离缩短40%。这种“技术速成主义”背后,是资本对安全投入的持续挤压——当车企将研发投入的30%用于营销造势,当算法工程师被迫在“功能迭代”与“安全验证”之间二选一,技术创新便异化为资本游戏的筹码。更讽刺的是,部分车企通过“事故数据清洗”技术,将系统故障导致的碰撞归类为“驾驶员误操作”,这种“数据欺诈”正在制造技术安全的虚假繁荣。

五、制度重建的“伦理突围”:从“技术崇拜”到“生命敬畏”

破解人工智能与人类安全的矛盾,需要构建覆盖技术、法律、伦理的三维监管体系。在技术层面,应强制车企公开算法决策逻辑与传感器冗余度,建立“智能驾驶安全白皮书”制度,要求每款车型上市前完成百万公里级封闭测试与十万小时级开放路测;在法律层面,应修订《道路交通安全法》,将“自动驾驶系统责任”纳入独立条款,对车企隐瞒技术缺陷、夸大宣传功能等行为设置“惩罚性赔偿”机制;在伦理层面,应成立“人工智能伦理委员会”,对车企的营销话术进行前置审查,禁止使用“解放双手”“自动驾驶”等误导性表述,强制要求宣传物料中“辅助驾驶”标识的字号不得小于品牌LOGO。唯有将技术发展关进伦理与法律的双重笼子,方能避免人工智能成为“马路杀手”的帮凶。

这场从“智驾”到“辅助”的术语革命,本质是车企对技术风险的集体忏悔。当某品牌销售在门店演示中反复强调“双手不可离开方向盘”,当另一品牌在用户手册中用红色字体标注“系统仅提供辅助”,我们看到的不仅是话术的谨慎,更是对生命安全的敬畏回归。但这种忏悔不应止步于术语修改——车企必须彻底摒弃“技术速成主义”,将安全冗余度置于功能迭代之前;监管者必须彻底终结“制度性逃逸”,让法律责任与技术能力同步进化;消费者必须彻底戒除“技术依赖症”,在享受科技便利时永远保持对生命的敬畏。唯有如此,人工智能才能真正成为守护人类安全的伙伴,而非吞噬生命的“技术黑箱”。